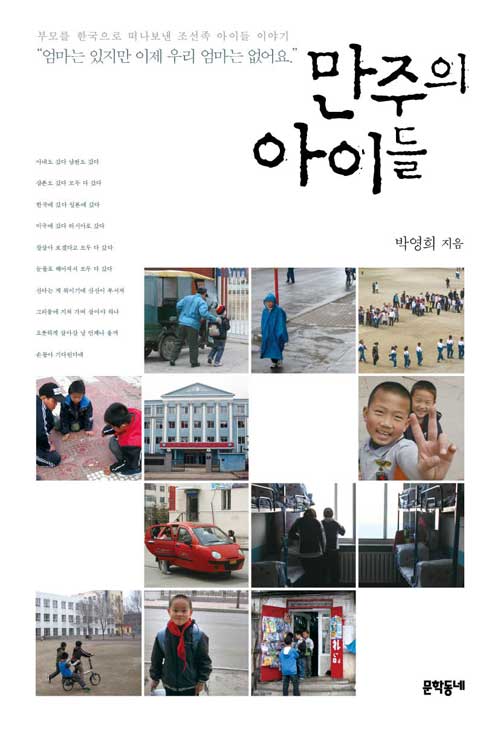

“엄마는 있지만 이제 우리 엄마는 없슴다”

2007년 조선족 동포를 위한 방문취업제가 실시되면서 조선족 사회에도 한국 바람이 불어 닥치기 시작했다. 일확천금을 위해, 혹은 자녀에게 좀 더 나은 교육의 기회를 제공하기 위해 많은 조선족 부모들이 할아버지의 나라로 건너갔다.

이들 부모들이 그간 어떤 길을 밟아 오늘에 이르고 있는지에 관해 우리는 많은 연구와 저서, 영상물과 기록물들을 통해 보고 듣는다. 하지만 부모들이 떠난 후 여전히 만주에 남아 있는 아이들이 어떤 길을 밟아왔는지에 대해서도 그만큼 잘 알고 있을까.

그동안 사회 곳곳의 소외된 곳을 조명하며 “우리 사회가 기억해야 할 것들”에 대한 뜨거운 화두를 던져 온 박영희 작가가 만주의 조선족 아이들을 깊이 있게 바라본 신작 ‘만주의 아이들’(문학동네)을 출간했다.

집필과정에서 박영희 작가는 매년 1회 이상 1~2개월 가량 만주 지역에 머물며 조선족 아이들을 만나 왔다. 특별히 이번 저서의 출간 직전에는 중국 동북지역으로 떠나 한 달 여정으로 열 개 조선족 자치주를 누비며 정통 르포문학의 정수를 풀어내고 있다.

잊혀지면 안 될, 만주 그리고 조선족

직접 중국에 건너간 작가는 부모님이 한국으로 취업을 나가 친척이나 몇몇 교원의 보살핌에 의지해 아슬아슬한 성장의 끈을 이어가고 있는 ‘만주의 아이들’에게 가만히 말을 건넨다.

“그동안 조선족에 대한 논의는 꾸준히 있었지만, 우리 주변의 조선족 그리고 중국에 남은 그 자녀들의 삶은 가려진 채 있었다”는 것이 출판을 담당한 ‘문학동네’의 설명이다.

“한국 바람이 불러온 변화 중 가장 큰 피해자는 만주에 남은 아이들이었다”는 ‘문학동네’는 “심양시 조선족의 경우 전체 가정 중 결손가정이 총 가구의 65%에 이를 정도로 아이들의 상황이 열악하다”고 전한다.

아이들은 친척에게로, 기숙사로 이리저리 밀려다닌다. 보호나 성장의 개념과 거리가 먼 기숙사 생활에 대해 박영희 작가는 “아이들 스스로가 숙사를 막장으로 여긴다”고 적는다.

“아이들은 매를 맞아도, 큰일을 겪어도 쉽게 눈물을 보이지 않는 가슴병을 앓고 있다. 아이들은 자신의 상황과 마음을 섬뜩할 만큼 담담하고 객관적으로 말한다. 너무 일찍 가장이 되고, 너무 일찍 사람과 세상에 크게 실망한다.”

그가 기술하고 있는 만주 조선족 아이들의 모습은 너무 멀리 떨어져 있는 듯해 오히려 소설 같다. 하지만 작가는 충실한 취재를 바탕으로 이들의 모습에 현실감을 불어넣는다.

만주는 일제 통치, 분단 등 한국 근현대사의 한복판인 동시에 항일투쟁자손들이 머물고 있는 곳이다. 하지만 그곳에서 우리의 아이들은 야생화처럼 자라고 있으며, 한국의 언어와 전통을 전수할 어른들은 부재 상태다.

한국 바람과 중국의 개방화 바람이 조선족 사회를 격렬하게 쓸고 간 뒤 마치 유령도시처럼 변한 그곳에서 아이들은 어떤 환경에 처해 있을까. 작가는 “북에서 몰래 건너 온 탈북자, 조선족, 한족의 서로 다른 습성과 복잡한 계산만이 스산하게 남아 있다”고 전한다.

박영희 작가는 이번 저서 ‘만주의 아이들’에 이어 조선족, 재일동포 문제 등을 다룬 또 다른 저작물을 준비하고 있다. 그곳을 잊어서는 안 된다는 간곡한 당부가 깊은 여운을 남긴다.

저작권자 © 재외동포신문 무단전재 및 재배포 금지